宮城県仙台市のホームページ制作会社 仙台ウェブです。

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

この日、この週の仕事もようやく一段落。

すでに15時近くになろうとしていましたが、今日は日曜、気分転換にとふと思いたち定義山へ。

どんなところか詳しく調べずに来たのですが、いざ到着してみると意外にも心高まる参道の雰囲気、日曜の夕方にも関わらずなかなか賑わっております。

どんなところか詳しく調べずに来たのですが、いざ到着してみると意外にも心高まる参道の雰囲気、日曜の夕方にも関わらずなかなか賑わっております。

それもそのはず、観光客は年間100万人前後あるという宮城県内有数の観光地。他の観光地と違うところは、県外客より県内(仙台市内)のお客さんが多いのが特徴とのこと。

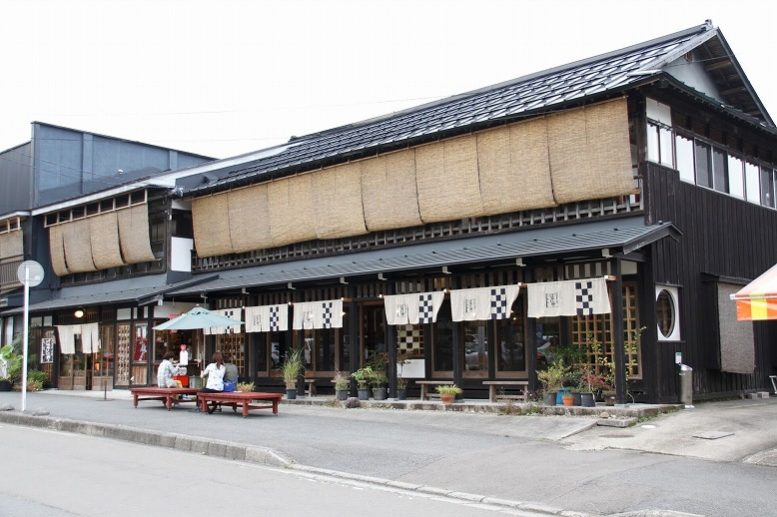

こちらはお食事・甘味処のはやとみ。小洒落ています。

こちらはお食事・甘味処のはやとみ。小洒落ています。

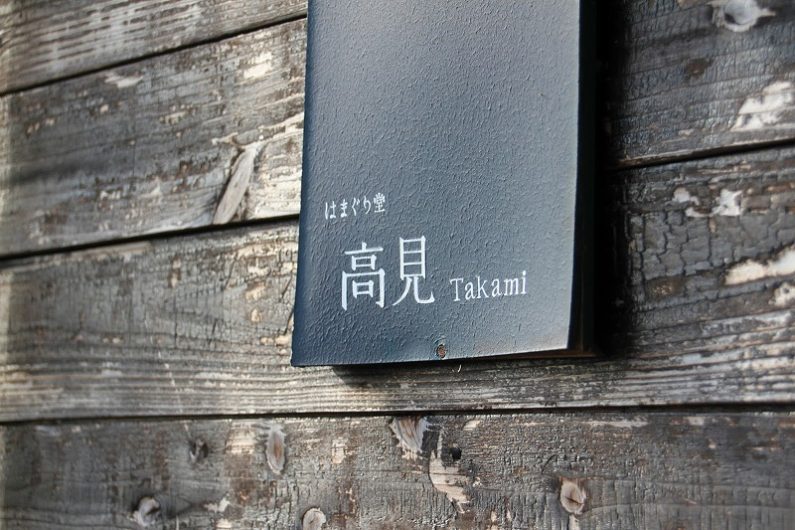

定義山と言えば三角あぶらげ。仙台人のソウルフードの一つでしょうか。

定義山と言えば三角あぶらげ。仙台人のソウルフードの一つでしょうか。

「定義とうふ店」他店に比べて一段と賑わっております。

名物ということで、ここまで来て食べないのも勿体無いですよね^^

名物ということで、ここまで来て食べないのも勿体無いですよね^^

手のひら大の大きさで130円。三角形のあぶらげです。

お店に備え付けの一味とお醤油で。

揚げたてなのでサクサクジューシー。ビール片手にもう一丁!とつい言ってしまいたくなりますね。

小腹を満たし、いざ山門へ。

小腹を満たし、いざ山門へ。

味わい深いです。

味わい深いです。

浄土宗 極楽山 西方寺。山門には立派な阿吽像(仁王像)。こちらは阿形で、反対側には青色の吽形です。

浄土宗 極楽山 西方寺。山門には立派な阿吽像(仁王像)。こちらは阿形で、反対側には青色の吽形です。

正面には旧本堂の「平貞能公御廟」。平重盛の重臣、肥後守 平貞能(たいらのさだよし)が、壇ノ浦の戦いの後にこの地に隠れ住んだとされ、日本各地に残る平家落人伝説の一つのようです。

正面には旧本堂の「平貞能公御廟」。平重盛の重臣、肥後守 平貞能(たいらのさだよし)が、壇ノ浦の戦いの後にこの地に隠れ住んだとされ、日本各地に残る平家落人伝説の一つのようです。

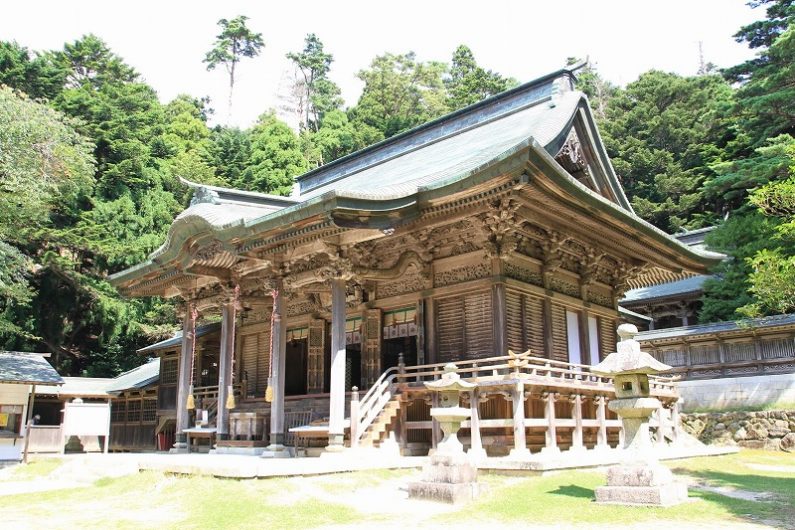

平成11年に完成したという立派な現本堂です。

平成11年に完成したという立派な現本堂です。

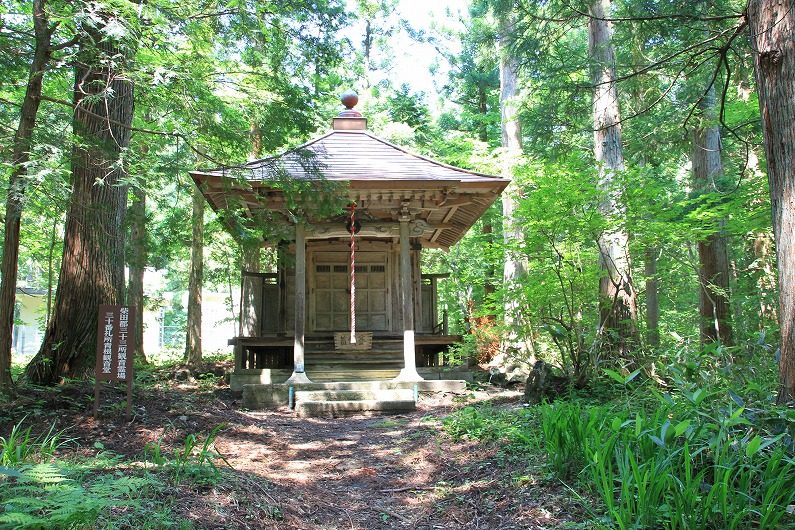

総青森ひば白木造の六角堂。

総青森ひば白木造の六角堂。

こちらも本堂同様に総青森ひば白木造で、昭和61年落成の五重塔。

こちらも本堂同様に総青森ひば白木造で、昭和61年落成の五重塔。

正面からのお姿も、ビシッとしていてなかなか迫力があります。

正面からのお姿も、ビシッとしていてなかなか迫力があります。

3月から11月の毎月7日は、五重塔祭典日で御開帳となっているそうで、中に入ることは出来ないようですが、正面より青森ヒバ一木造りの御本尊、阿弥陀如来を拝むことができるとのこと。

秋田スギ、木曽ヒノキとともに日本三大美林とのことですが、青森ヒバ尽くしですね^^

五重塔の南側に佇む茶室の池には錦鯉が沢山泳いでいました。

五重塔の南側に佇む茶室の池には錦鯉が沢山泳いでいました。

こちらの鯉は皆人懐っこい様子で、何かくれと言わんばかりに寄ってきます。

薄暗くなってきたのでそろそろ帰路へ。

薄暗くなってきたのでそろそろ帰路へ。

最後はお別れに定義橋から大倉川と五重塔を収めて。新緑や紅葉の時期はさらに美しそうです。

最後はお別れに定義橋から大倉川と五重塔を収めて。新緑や紅葉の時期はさらに美しそうです。

定義如来 西方寺

所在地:〒989-3213 宮城県仙台市青葉区大倉字上下1

TEL:022-393-2011

FAX:022-393-2013

URL:http://www.johgi.or.jp/

定義観光協会:http://johgi-info.jp/

定義とうふ店(有限会社定義観光)

所在地:〒989-3213 宮城県仙台市青葉区大倉字下道1-2

TEL:022-393-2035

FAX:022-393-2272

URL:http://www.sankaku-age.jp/

現在、灯台までの道は封鎖されているようで近くまでいけませんでしたが、灯台近辺の牧草地?らしき広々とした景色に出会えました。

現在、灯台までの道は封鎖されているようで近くまでいけませんでしたが、灯台近辺の牧草地?らしき広々とした景色に出会えました。 この黒崎地区は農林水産省の開拓地整備事業に該当するようです。

この黒崎地区は農林水産省の開拓地整備事業に該当するようです。 コーヒーを飲みながらサンドイッチでも食べたくなるような場所ですね^^

コーヒーを飲みながらサンドイッチでも食べたくなるような場所ですね^^ 最南端の黒崎より北上し「御番所公園」へ。

最南端の黒崎より北上し「御番所公園」へ。 橋から展望台の眺め。

橋から展望台の眺め。 公園にはいくつかウッドデッキの眺望スポットが用意されています。

公園にはいくつかウッドデッキの眺望スポットが用意されています。 やはり良い眺め。

やはり良い眺め。 展望台には何か、、、草間彌生チックな造形物が・・・?

展望台には何か、、、草間彌生チックな造形物が・・・? こちらは展望台前のベンチ。このベンチになら数時間は座っていられそうです。

こちらは展望台前のベンチ。このベンチになら数時間は座っていられそうです。 さきほどまで滞在していた金華山を眺めることができます。

さきほどまで滞在していた金華山を眺めることができます。 そして、こちらのオブジェ。

そして、こちらのオブジェ。 この水玉。この色使い。。

この水玉。この色使い。。 やはり。。。

やはり。。。 どうやら「

どうやら「 しかも、本日が最終日ということで、やたらと人が多かった理由がわかりました^^;

しかも、本日が最終日ということで、やたらと人が多かった理由がわかりました^^; 展望台からは、金華山の反対側の網地島(あじしま)や、

展望台からは、金華山の反対側の網地島(あじしま)や、 猫ちゃんの島で有名な「田代島」が見えます。

猫ちゃんの島で有名な「田代島」が見えます。 牡鹿半島からの帰り道では、慶長遣欧使節で有名な「支倉常長」の像にご挨拶。

牡鹿半島からの帰り道では、慶長遣欧使節で有名な「支倉常長」の像にご挨拶。 こちらはその像・記念碑のすぐそばにあったカフェ「

こちらはその像・記念碑のすぐそばにあったカフェ「 のんびりとした雰囲気。

のんびりとした雰囲気。

15時近くだったのですがカフェ好きらしき人たちで賑わっていました。

15時近くだったのですがカフェ好きらしき人たちで賑わっていました。 瓦屋根からの空の景色はどこか懐かしい気持ちにさせられます。

瓦屋根からの空の景色はどこか懐かしい気持ちにさせられます。 カリモクチェアらしきものも縁側に。

カリモクチェアらしきものも縁側に。 昭和レトロな場所でした。

昭和レトロな場所でした。

こちらはツリーハウス。No3と書かれていますが、他にも色々とあるのでしょうか。

こちらはツリーハウス。No3と書かれていますが、他にも色々とあるのでしょうか。 さて、牡鹿半島最後の締め括りは「

さて、牡鹿半島最後の締め括りは「

日も暮れ始め、閉館時間も近いのですが、賑わいの余韻が残っていました。

日も暮れ始め、閉館時間も近いのですが、賑わいの余韻が残っていました。 先程ご挨拶した支倉常長の乗った「サン・ファン・バウティスタ号」です。

先程ご挨拶した支倉常長の乗った「サン・ファン・バウティスタ号」です。

最後に東北の復興を願い「夢をかなえる鐘」をつき帰路に着きました。

最後に東北の復興を願い「夢をかなえる鐘」をつき帰路に着きました。 金華山への定期船はかなり本数が少なく、臨時便のある日を除くとシーズン中は1日1便の10:30発のみ!間に合うかどうか微妙な中出発したため、到着までの写真は一切ございません(笑)船も完全予約制のため、道中まずは当日ですが~と、予約のTEL。

金華山への定期船はかなり本数が少なく、臨時便のある日を除くとシーズン中は1日1便の10:30発のみ!間に合うかどうか微妙な中出発したため、到着までの写真は一切ございません(笑)船も完全予約制のため、道中まずは当日ですが~と、予約のTEL。 出発時間に数分間に合わないかどうかでしたが、

出発時間に数分間に合わないかどうかでしたが、 無事牡鹿半島を出発しました。

無事牡鹿半島を出発しました。 15分程度で金華山に到着です。長くも短くもない、ほどよい乗船時間^^

15分程度で金華山に到着です。長くも短くもない、ほどよい乗船時間^^ 到着するとすぐに

到着するとすぐに それにしても海が綺麗です!

それにしても海が綺麗です! 急な坂で大変ではありますが、震災後に整備された舗装のようで、なまっている身体にはちょうどよい負荷です。

急な坂で大変ではありますが、震災後に整備された舗装のようで、なまっている身体にはちょうどよい負荷です。 そして、何度も申し訳ありません。。。

そして、何度も申し訳ありません。。。 海、綺麗ですね!!

海、綺麗ですね!! まずは皆さんセオリー通り表参道から黄金山神社を目指していらっしゃいましたが、我々は回り道。

まずは皆さんセオリー通り表参道から黄金山神社を目指していらっしゃいましたが、我々は回り道。 ほぼ鹿さんと戯れることが目的です。

ほぼ鹿さんと戯れることが目的です。 原生林の名に相応しい、巨木・枯れ木があちこに。

原生林の名に相応しい、巨木・枯れ木があちこに。 表参道とは別の道(左手に進む)を行くとすぐに三陸復興国立公園の看板。

表参道とは別の道(左手に進む)を行くとすぐに三陸復興国立公園の看板。 早速お目当ての鹿さんに出会えました。

早速お目当ての鹿さんに出会えました。 可愛いですね^^

可愛いですね^^ 海と草原と鹿さんが絶妙な癒やしを与えてくれます。

海と草原と鹿さんが絶妙な癒やしを与えてくれます。 駆ける鹿さんも躍動的でエネルギーが充填されるのを感じます。

駆ける鹿さんも躍動的でエネルギーが充填されるのを感じます。 そして、やはり、海が綺麗です。三陸の海恐るべし。

そして、やはり、海が綺麗です。三陸の海恐るべし。 しばし、鹿さんと美しい自然による癒されタイムです。

しばし、鹿さんと美しい自然による癒されタイムです。

こちらは、神鹿角切場です。1年に1回「神鹿角切り(しんろくつのきり)行事祭」と言われる神事が行われる場所です。

こちらは、神鹿角切場です。1年に1回「神鹿角切り(しんろくつのきり)行事祭」と言われる神事が行われる場所です。 今年は、平成29年10月1日(日)に開催とのこと。会場にはすでにスタンバイしているのか、散歩中なのか、牡鹿に牝鹿も混じっています。

今年は、平成29年10月1日(日)に開催とのこと。会場にはすでにスタンバイしているのか、散歩中なのか、牡鹿に牝鹿も混じっています。 草原に比べ、牡鹿率が高いのはやはりお祭りに備えているのでしょうか。

草原に比べ、牡鹿率が高いのはやはりお祭りに備えているのでしょうか。 見学する席も設けられています。

見学する席も設けられています。 最後に凛々しい牡鹿の勇姿。

最後に凛々しい牡鹿の勇姿。 早々に表参道まで戻り、黄金山神社へ向かいます。

早々に表参道まで戻り、黄金山神社へ向かいます。 島の気の良さを身体全体で感じながら、金華山を登ります。

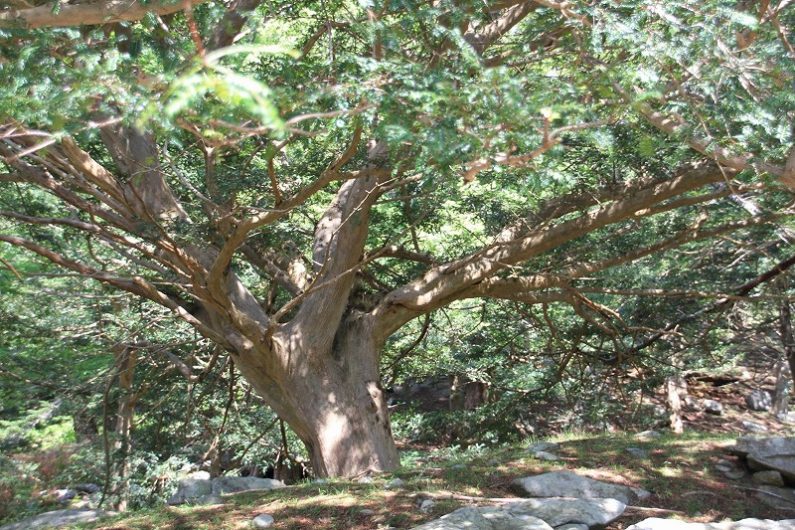

島の気の良さを身体全体で感じながら、金華山を登ります。 あちらこちらに樹齢数百年というような立派な木が多く、それだけで、偉大な島という趣きが漂っています。

あちらこちらに樹齢数百年というような立派な木が多く、それだけで、偉大な島という趣きが漂っています。 牡鹿の角のような木も。

牡鹿の角のような木も。 道中、震災の被害で倒れた灯籠や、

道中、震災の被害で倒れた灯籠や、 壊れたU字溝などが続きます。三陸沖が震源地というこで被害の大きさが伺えます。。

壊れたU字溝などが続きます。三陸沖が震源地というこで被害の大きさが伺えます。。 境内、締め括りのご神木。

境内、締め括りのご神木。 金華山・黄金山神社の随神門です。

金華山・黄金山神社の随神門です。 手水を行い、御拝殿・御本殿への階段を登ります。

手水を行い、御拝殿・御本殿への階段を登ります。 こちらはが御拝殿です。かなり立派で、迫力のある御拝殿です。

こちらはが御拝殿です。かなり立派で、迫力のある御拝殿です。 御拝殿の後ろには御本殿。1250年以上の歴史を刻む由緒ある神社に相応しい趣きを感じます。

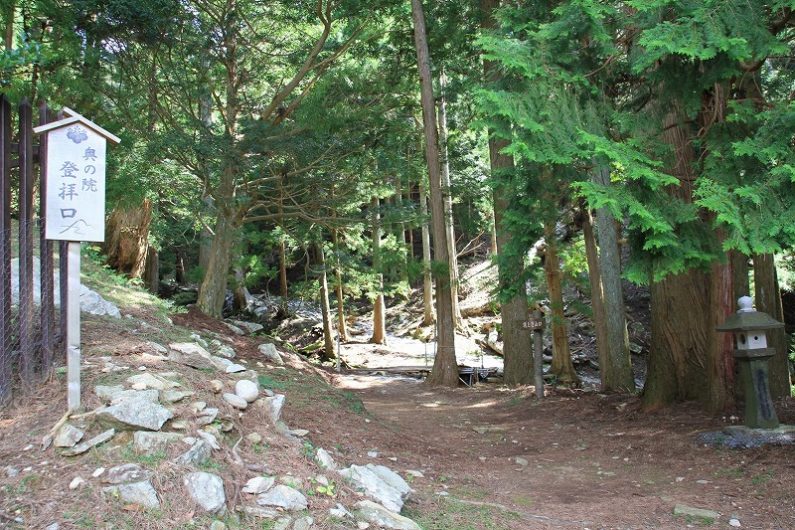

御拝殿の後ろには御本殿。1250年以上の歴史を刻む由緒ある神社に相応しい趣きを感じます。 御本殿の後ろに金華山への登山道が続きます。いつか登りたいですね。

御本殿の後ろに金華山への登山道が続きます。いつか登りたいですね。 帰り道、すごい登山バッグを担いだ若い女性がいて、キャンプですか?と尋ねると、山小屋泊とのこと。う~ん。凄い。

帰り道、すごい登山バッグを担いだ若い女性がいて、キャンプですか?と尋ねると、山小屋泊とのこと。う~ん。凄い。 こちらは、迫力のある恵比寿・大黒天像。

こちらは、迫力のある恵比寿・大黒天像。 2像を抜けると、一際美しい奥院大海祗神社を拝むことができます。こちらは御祭神の辯財天像が安置されています。

2像を抜けると、一際美しい奥院大海祗神社を拝むことができます。こちらは御祭神の辯財天像が安置されています。 境内の鹿さんをアップで。美しいですね。

境内の鹿さんをアップで。美しいですね。 名残惜しいですが、早々に下山です。

名残惜しいですが、早々に下山です。 小さな砂浜では、帰りの船を待つ子どもの水遊びと見守る母親の風景。

小さな砂浜では、帰りの船を待つ子どもの水遊びと見守る母親の風景。 船着き場のすぐ裏手には綺麗な石で敷き詰められた海岸も。

船着き場のすぐ裏手には綺麗な石で敷き詰められた海岸も。 島の時間を十分満喫して、帰りの船がやってきました。

島の時間を十分満喫して、帰りの船がやってきました。 行きは最後に乗り込みましたが、帰りは一番最初に乗船^^特等席を確保します。

行きは最後に乗り込みましたが、帰りは一番最初に乗船^^特等席を確保します。 ウミネコさんの勇姿を目に焼き付けます。

ウミネコさんの勇姿を目に焼き付けます。 あっという間に鮎川漁港に戻ってきました。

あっという間に鮎川漁港に戻ってきました。 戻ってきて気付きましたが、こちらの漁港、船着き場もまだまだ復興途中です。

戻ってきて気付きましたが、こちらの漁港、船着き場もまだまだ復興途中です。 少し高台から見た風景です。震災の傷跡の大きさが伺えます。

少し高台から見た風景です。震災の傷跡の大きさが伺えます。 季節は徐々に秋へと移り変わっておりますが、本日は、久しぶりに夏を思わせる快晴です。(道中咲くヒガンバナ)

季節は徐々に秋へと移り変わっておりますが、本日は、久しぶりに夏を思わせる快晴です。(道中咲くヒガンバナ) カット終了後、勾当台公園(第一生命ビル前)のメインステージに10時過ぎ頃到着。まだ、開演までに1時間弱ほどありますが、ご年配の方を中心に多くの方が座席でスタンバイしております。

カット終了後、勾当台公園(第一生命ビル前)のメインステージに10時過ぎ頃到着。まだ、開演までに1時間弱ほどありますが、ご年配の方を中心に多くの方が座席でスタンバイしております。 トップバッターは「HRT JAZZ ENSEMBLE」さんです。震災後に発足した復興支援バンドということで、今年で6年目の出演。素敵な演奏でした。

トップバッターは「HRT JAZZ ENSEMBLE」さんです。震災後に発足した復興支援バンドということで、今年で6年目の出演。素敵な演奏でした。 第1ステージが終わる頃(お昼前)には、勾当台公園市民広場もなかなかの賑わいぶり。例年、70万人以上が訪れるイベントということです。

第1ステージが終わる頃(お昼前)には、勾当台公園市民広場もなかなかの賑わいぶり。例年、70万人以上が訪れるイベントということです。 仙台のお祭りには必ずキリンさんがブースを出していますね。

仙台のお祭りには必ずキリンさんがブースを出していますね。 仙台の牛タン焼きと、牛タンつくねで、、、

仙台の牛タン焼きと、牛タンつくねで、、、 早速、乾杯です!昼間から恐縮です!!

早速、乾杯です!昼間から恐縮です!! イベントのコンセプトでもあるように、街がステージ♪至る所で生演奏が楽しめます。

イベントのコンセプトでもあるように、街がステージ♪至る所で生演奏が楽しめます。 JAZZだけではなく、様々なジャンルのバンドや、高校生バンドも出演。

JAZZだけではなく、様々なジャンルのバンドや、高校生バンドも出演。 しかも、それぞれ皆さん歌も演奏も相当上手です!(当たり前?笑)

しかも、それぞれ皆さん歌も演奏も相当上手です!(当たり前?笑) ライブや生演奏などあまり聴く機会が無い自分にとっては感心するようなバンドばかりです。

ライブや生演奏などあまり聴く機会が無い自分にとっては感心するようなバンドばかりです。 また、聴くエリアによってテイストが違ったりするのも面白く感じました。

また、聴くエリアによってテイストが違ったりするのも面白く感じました。 勾当台公園は元気なビッグバンドや、若手バンドでしたが、定禅寺通りはシックで落ち着いたバンドが多く、

勾当台公園は元気なビッグバンドや、若手バンドでしたが、定禅寺通りはシックで落ち着いたバンドが多く、 西公園のほうまで来ると、アカペラや、

西公園のほうまで来ると、アカペラや、 カーペンターズのカバーなど、、、本当に多種多様です。街中が音楽で溢れているというのはとてもピースフルな気持ちになりますね。

カーペンターズのカバーなど、、、本当に多種多様です。街中が音楽で溢れているというのはとてもピースフルな気持ちになりますね。 メインステージでは、山梨の中学・高校生(富士学苑中学高等学校)によるバンドの演奏。

メインステージでは、山梨の中学・高校生(富士学苑中学高等学校)によるバンドの演奏。 ソロのプレー含めて、大人顔負けのパフォーマンスで、アンコールまで堪能しました!

ソロのプレー含めて、大人顔負けのパフォーマンスで、アンコールまで堪能しました!

自宅から東松島市だと、高速使っても下道でも10~15分しか変わらないので、大和町~大郷町の大外回りで向かいます。

自宅から東松島市だと、高速使っても下道でも10~15分しか変わらないので、大和町~大郷町の大外回りで向かいます。 東松島市の野蒜海岸沿いの道路。

東松島市の野蒜海岸沿いの道路。 こちらの海岸はまだまだ復興作業中です。

こちらの海岸はまだまだ復興作業中です。 震災から6年が経ちましたが、再生には時間がかかります。

震災から6年が経ちましたが、再生には時間がかかります。 宮戸島へは1時間弱ほどで到着。松ヶ島橋を渡るとすぐに昔は遊歩道だった場所がありました。現在はウッドデッキが古くなっているということで立ち入り禁止となっておりました。

宮戸島へは1時間弱ほどで到着。松ヶ島橋を渡るとすぐに昔は遊歩道だった場所がありました。現在はウッドデッキが古くなっているということで立ち入り禁止となっておりました。 遊歩道入口付近にあったこちらの地図は、2005年に東松島市に合併する前の鳴瀬町(なるせちょう)時代のもののようです。

遊歩道入口付近にあったこちらの地図は、2005年に東松島市に合併する前の鳴瀬町(なるせちょう)時代のもののようです。 宮戸島へ入るとすぐに「東松島市宮戸地区復興再生多目的施設・あおみな」がありました。

宮戸島へ入るとすぐに「東松島市宮戸地区復興再生多目的施設・あおみな」がありました。 新しい施設だとおもったらどうやら今年(2017年)の5月にオープンしたばかりとのこと。

新しい施設だとおもったらどうやら今年(2017年)の5月にオープンしたばかりとのこと。 松島湾を眺めながら入ることのできる足湯も無料で開放(9:00~16:30)されています。足湯が設置されているデッキには、もちろんカキ焼きテーブルも用意されています^^

松島湾を眺めながら入ることのできる足湯も無料で開放(9:00~16:30)されています。足湯が設置されているデッキには、もちろんカキ焼きテーブルも用意されています^^ 昨日(青根温泉)に続き、最初にソフトクリームをいただきます。

昨日(青根温泉)に続き、最初にソフトクリームをいただきます。 最初の目的地、

最初の目的地、 山頂(105.8m)まで約15分。

山頂(105.8m)まで約15分。 さぁ登っていきましょう!

さぁ登っていきましょう! ずいずい登ります。

ずいずい登ります。 100m程度の山なので大したことないかなと思っていましたが、意外ときついです(笑)デスクワークでなまりきっている足にキます^^;

100m程度の山なので大したことないかなと思っていましたが、意外ときついです(笑)デスクワークでなまりきっている足にキます^^; あっ、もう少しかな!って先に光が見えた時の何とも言えない安堵感。不思議ですね。

あっ、もう少しかな!って先に光が見えた時の何とも言えない安堵感。不思議ですね。 心も足取りも軽くなります^^

心も足取りも軽くなります^^ 山頂に到着!夏のような日差しの中の軽登山、15分足らずで汗びちょびちょです。

山頂に到着!夏のような日差しの中の軽登山、15分足らずで汗びちょびちょです。 そして、こちらが壮観・大高森からの松島湾!疲れも吹き飛ぶような雄大な景色。

そして、こちらが壮観・大高森からの松島湾!疲れも吹き飛ぶような雄大な景色。 日本武尊(やまとたけるのみこと)がはじめて登ったので大尊峯(おおたかもり)と名付けられたと伝えられています。

日本武尊(やまとたけるのみこと)がはじめて登ったので大尊峯(おおたかもり)と名付けられたと伝えられています。 日没の黄金に輝く松島湾の景色は大勢の写真愛好家にも愛されているとのことで、次回は是非日没時にも訪れてみたいですね。

日没の黄金に輝く松島湾の景色は大勢の写真愛好家にも愛されているとのことで、次回は是非日没時にも訪れてみたいですね。 北の方角に目を向けると、こちらに向かう際に走ってきた野蒜海岸から東松島市の海岸がうっすら細長く見渡せます。

北の方角に目を向けると、こちらに向かう際に走ってきた野蒜海岸から東松島市の海岸がうっすら細長く見渡せます。 遠くには塩竈から仙台まででしょうか?うっすら霞がかりながらも街並みが見えました。

遠くには塩竈から仙台まででしょうか?うっすら霞がかりながらも街並みが見えました。 青空に響くウミネコたちの鳴き声を背に下山します。

青空に響くウミネコたちの鳴き声を背に下山します。 続いて、月浜方面に向かいます。途中、

続いて、月浜方面に向かいます。途中、 広大な敷地で、色々な体験ができるようです。

広大な敷地で、色々な体験ができるようです。 畑に入っては黒曜石の矢じりや土器の破片探しが子供時代の遊びだった自分としては、縄文文化にはかなり親しませてもらったほうなので(笑)こちらはまたの機会にということで先に進みます。

畑に入っては黒曜石の矢じりや土器の破片探しが子供時代の遊びだった自分としては、縄文文化にはかなり親しませてもらったほうなので(笑)こちらはまたの機会にということで先に進みます。 縄文村をあとに車を走らすと、すぐに月浜に到着です。

縄文村をあとに車を走らすと、すぐに月浜に到着です。 現在10時過ぎですが、既に30度近く。月浜海水浴場は家族連れやカップルなどで既に盛り上がりを見せつつあります^^

現在10時過ぎですが、既に30度近く。月浜海水浴場は家族連れやカップルなどで既に盛り上がりを見せつつあります^^ 月浜から左手に見える新浜岬。こちらが第2の目的地です。

月浜から左手に見える新浜岬。こちらが第2の目的地です。 どうやってあそこの岬に向かうのか、わかりづらかったのですが、ここかな~?という新浜荘の脇にある小路を登り、、、まるでトトロのような竹やぶを屈みながら進みます。。。本当にこちらで?

どうやってあそこの岬に向かうのか、わかりづらかったのですが、ここかな~?という新浜荘の脇にある小路を登り、、、まるでトトロのような竹やぶを屈みながら進みます。。。本当にこちらで? 蜘蛛の巣がいたるところに張ってあり、人がしばらく(少なくとも今日は)通っていないことを物語ります。。。

蜘蛛の巣がいたるところに張ってあり、人がしばらく(少なくとも今日は)通っていないことを物語ります。。。 先に何やら岬らしい看板が、、、こちらも仏様の光明を得たようなそこはかとない感覚。

先に何やら岬らしい看板が、、、こちらも仏様の光明を得たようなそこはかとない感覚。 来ました!新浜岬。

来ました!新浜岬。 う~ん。パッと視界が開ける開放感と、潮風が気持ちが良いですね。

う~ん。パッと視界が開ける開放感と、潮風が気持ちが良いですね。 ベンチにはひっそりとスカシユリ。

ベンチにはひっそりとスカシユリ。 看板に刻まれた新宮戸八景物語に、この岬にスカシユリが移り住んできたくだりがありました。

看板に刻まれた新宮戸八景物語に、この岬にスカシユリが移り住んできたくだりがありました。 奥松島・本日最後の目的地「嵯峨見台」。

奥松島・本日最後の目的地「嵯峨見台」。 こちらは登り口からすぐに絶景の予感。

こちらは登り口からすぐに絶景の予感。 いい眺めです。コスパの高いスポットです。

いい眺めです。コスパの高いスポットです。 しかし、勿論ここがゴールではないので、先に進みます。

しかし、勿論ここがゴールではないので、先に進みます。 入り口には400mと書いてありましたが、、、非常に長く感じる山道。。。とてもビッグな蜂さんとか、棘の生えた植物とか、、、こちらに来られる方は要注意ですね^^;

入り口には400mと書いてありましたが、、、非常に長く感じる山道。。。とてもビッグな蜂さんとか、棘の生えた植物とか、、、こちらに来られる方は要注意ですね^^; 途中、可愛い花に癒やされますが、まだ先は長いようです。本当に400m?

途中、可愛い花に癒やされますが、まだ先は長いようです。本当に400m? ビジネスもそうですが、諦めずに進み続ければ必ずゴールが見えるものなんですね。。

ビジネスもそうですが、諦めずに進み続ければ必ずゴールが見えるものなんですね。。 嵯峨見台に到着!達成感!!

嵯峨見台に到着!達成感!! こちらは他の場所とは違い、少しひんやりとした涼しい風が心地よいです。が、、、見える景色は、登り口からすぐに見えたものとそれほど違わないので、さらっと楽しみたい人はそちらで引き返すことをオススメします(笑)

こちらは他の場所とは違い、少しひんやりとした涼しい風が心地よいです。が、、、見える景色は、登り口からすぐに見えたものとそれほど違わないので、さらっと楽しみたい人はそちらで引き返すことをオススメします(笑) 目的達成したため12時前には宮戸島を後へ。このまま帰宅しようかどうしようかという感じでしたが、珍しい岩肌(これが噂の野蒜石?)に吸い込まれるように駐車場へ。

目的達成したため12時前には宮戸島を後へ。このまま帰宅しようかどうしようかという感じでしたが、珍しい岩肌(これが噂の野蒜石?)に吸い込まれるように駐車場へ。 防波堤を登ると野蒜海岸。

防波堤を登ると野蒜海岸。 はやく賑わいが戻ると良いですね。

はやく賑わいが戻ると良いですね。 こちらは旧野蒜駅。東松島市でも一番被害の大きな場所だったようです。

こちらは旧野蒜駅。東松島市でも一番被害の大きな場所だったようです。 現在は、震災の歴史を残す遺産となっています。

現在は、震災の歴史を残す遺産となっています。 旧野蒜駅には、「震災復興伝承館」が新しく出来ています。

旧野蒜駅には、「震災復興伝承館」が新しく出来ています。 津波の到達浸水も生々しいです。

津波の到達浸水も生々しいです。 1Fの地域交流センターはコンビニの休憩所としても使われています。

1Fの地域交流センターはコンビニの休憩所としても使われています。 2Fはパネルや映像のコーナー。

2Fはパネルや映像のコーナー。 映像を見ていると、震災当時の混乱を昨日のように思い出します。

映像を見ていると、震災当時の混乱を昨日のように思い出します。 こちらが新しい野蒜駅。旧野蒜駅より少し高台に移りました。

こちらが新しい野蒜駅。旧野蒜駅より少し高台に移りました。 新野蒜駅の背景には先程訪れた旧野蒜駅方面が望めます。

新野蒜駅の背景には先程訪れた旧野蒜駅方面が望めます。 隣には立派な市民センターが出来ています。

隣には立派な市民センターが出来ています。 新野蒜駅から旧野蒜駅方面への連絡通路。こちらも新しいのか、木の香りが新鮮です。

新野蒜駅から旧野蒜駅方面への連絡通路。こちらも新しいのか、木の香りが新鮮です。 東京の地下鉄のような雰囲気。ライトが人感センサーで自動点灯します。

東京の地下鉄のような雰囲気。ライトが人感センサーで自動点灯します。 進むたびにライトが手前から順に光っていきます。

進むたびにライトが手前から順に光っていきます。 省エネということだと思いますが、希望の光のようにも感じます。

省エネということだと思いますが、希望の光のようにも感じます。 連絡通路を抜けると綺麗な広場が整備されていました。

連絡通路を抜けると綺麗な広場が整備されていました。 青空が眩しいですね。

青空が眩しいですね。 広場から旧野蒜駅、野蒜海岸方面。色々と学ぶことの多い一日になりました。

広場から旧野蒜駅、野蒜海岸方面。色々と学ぶことの多い一日になりました。 帰り道も同様に、大郷町から大和町経由で。美しいグラデーションの七ツ森を横目に帰宅。

帰り道も同様に、大郷町から大和町経由で。美しいグラデーションの七ツ森を横目に帰宅。 秋保温泉を経由して、まずは仙台の水がめ・釜房ダムに来てみました。

秋保温泉を経由して、まずは仙台の水がめ・釜房ダムに来てみました。 高台から眺める釜房ダムとその背後にそびえる蔵王連峰。やはり美しいですね。

高台から眺める釜房ダムとその背後にそびえる蔵王連峰。やはり美しいですね。 桜の季節には、残雪のたっぷり残る蔵王と釜房ダムと桜のコラボレーションが美しいようですので、来春にもできれば一度お邪魔したいです。

桜の季節には、残雪のたっぷり残る蔵王と釜房ダムと桜のコラボレーションが美しいようですので、来春にもできれば一度お邪魔したいです。 ダムではカヌーを楽しんでいる(練習している?)人達も沢山いました。

ダムではカヌーを楽しんでいる(練習している?)人達も沢山いました。 そのまま、釜房ダムの外周を周り、エコキャンプみちのく方面へ。

そのまま、釜房ダムの外周を周り、エコキャンプみちのく方面へ。 みちのく杜の湖湖畔公園などを横目に、青根温泉へ向かいます。川崎町はどこからでも蔵王連峰が拝めます!

みちのく杜の湖湖畔公園などを横目に、青根温泉へ向かいます。川崎町はどこからでも蔵王連峰が拝めます! 国道457号を蔵王に向けて走っていくと、まずはじめに「

国道457号を蔵王に向けて走っていくと、まずはじめに「 そして左手、じゃっぽの湯の道路向かいには「

そして左手、じゃっぽの湯の道路向かいには「 なかなか立派な洋館です。

なかなか立派な洋館です。 洋館の広々とした駐車場には、綺麗な紫陽花。

洋館の広々とした駐車場には、綺麗な紫陽花。 色とりどり。

色とりどり。 2階の古賀政男資料館は無料で閲覧できます。1階は喫茶コーナー。朝から何も食べていなかったので、こちらでソフトクリームを注文。観光資料も置いてあったのでソフトクリームを食べつつ青根温泉エリアの情報をチェック。

2階の古賀政男資料館は無料で閲覧できます。1階は喫茶コーナー。朝から何も食べていなかったので、こちらでソフトクリームを注文。観光資料も置いてあったのでソフトクリームを食べつつ青根温泉エリアの情報をチェック。 このあたりのことを聞いてみると、スタッフの方が親切に色々と教えてくれました。早速仕入れた情報をもとに、青根温泉散策です。

このあたりのことを聞いてみると、スタッフの方が親切に色々と教えてくれました。早速仕入れた情報をもとに、青根温泉散策です。 こちらは「

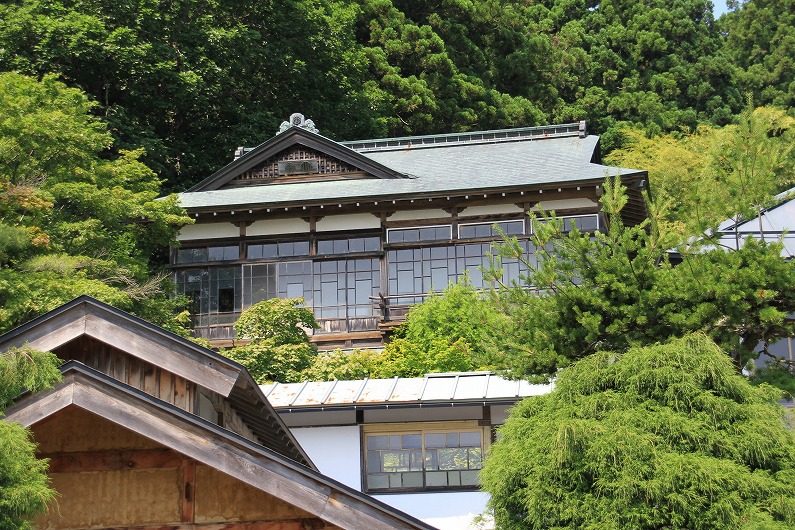

こちらは「 昭和元年に建てられたという本館は、古き良き風情を感じさせます。

昭和元年に建てられたという本館は、古き良き風情を感じさせます。 続いて「名号館」さん。開湯明治8年、青根温泉の中では、自炊宿泊で湯治ができる唯一のお宿とのことです。

続いて「名号館」さん。開湯明治8年、青根温泉の中では、自炊宿泊で湯治ができる唯一のお宿とのことです。 昭和の香りを残したまま、すでに営業していないお店もちらほら。というよりほとんど(笑)

昭和の香りを残したまま、すでに営業していないお店もちらほら。というよりほとんど(笑) 青空市場を除いて、一店だけ?開いていた須賀物産さん。

青空市場を除いて、一店だけ?開いていた須賀物産さん。 お店からは古賀政男さんの名曲(

お店からは古賀政男さんの名曲( 「停車場の湯」こちらは誰でも利用できる足湯です。左側が温かく、右側はぬるめです。青根温泉にはこちらの他に「朝日の湯」という足湯がもう1つあるようです。

「停車場の湯」こちらは誰でも利用できる足湯です。左側が温かく、右側はぬるめです。青根温泉にはこちらの他に「朝日の湯」という足湯がもう1つあるようです。 こちらは昔、どこかの旅館の露天風呂だったものでしょうか。

こちらは昔、どこかの旅館の露天風呂だったものでしょうか。 青根温泉の一番奥には「

青根温泉の一番奥には「 「この地忘れまじ」伊達政宗公も訪れた名湯。

「この地忘れまじ」伊達政宗公も訪れた名湯。 本館をはじめ、離れや門、蔵など7棟が国指定の有形文化財ということです。不忘閣さんには6つの多彩なお風呂があるとのことで一度宿泊してみたいですね。

本館をはじめ、離れや門、蔵など7棟が国指定の有形文化財ということです。不忘閣さんには6つの多彩なお風呂があるとのことで一度宿泊してみたいですね。 青根温泉を後にしてさらに踏み込んで峩々温泉へ。

青根温泉を後にしてさらに踏み込んで峩々温泉へ。 道中、青根温泉を守る湯神神社へ至る鳥居をくぐり、

道中、青根温泉を守る湯神神社へ至る鳥居をくぐり、 薬師如来様にごあいさつ。

薬師如来様にごあいさつ。 寄り道、こちらは青根自然の森公園内にある古賀政男さんの「影を慕いて」の碑。

寄り道、こちらは青根自然の森公園内にある古賀政男さんの「影を慕いて」の碑。 となりのとなりには、そう

となりのとなりには、そう タヌキ。

タヌキ。 またまた寄り道。物見岩。

またまた寄り道。物見岩。 どんな場所でしょうか。

どんな場所でしょうか。 歩いて10分ほどで到着とのこと。

歩いて10分ほどで到着とのこと。 少々小走りに森を駆けます。

少々小走りに森を駆けます。 しばらく森の中ですが、急に視界が開けます。

しばらく森の中ですが、急に視界が開けます。 いきなり(仙台弁のほう)いい眺め!

いきなり(仙台弁のほう)いい眺め! 蔵王の山々につつまれるような気持ちよさ。

蔵王の山々につつまれるような気持ちよさ。 7月30度を超えていますが、ほんのり残る残雪が涼しさを感じさせてくれます。

7月30度を超えていますが、ほんのり残る残雪が涼しさを感じさせてくれます。 下に目を向けると

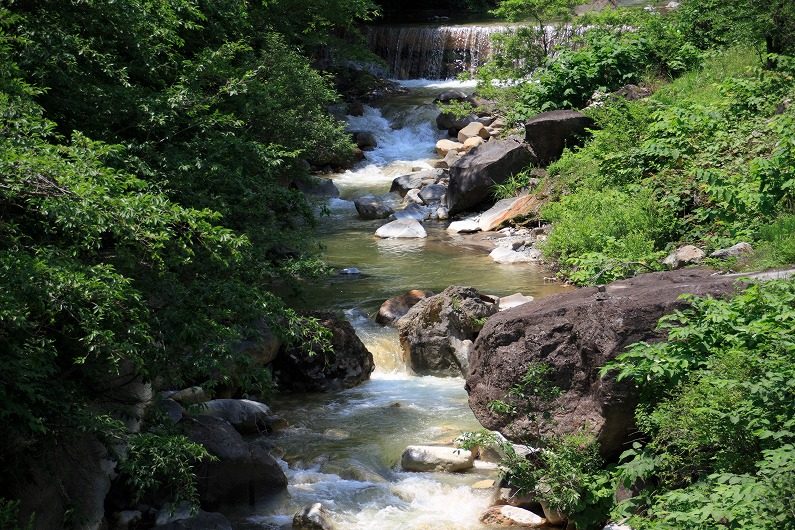

下に目を向けると 雪解けから滲み出る爽やかで気持ちよさそうな渓流がのぞいています。

雪解けから滲み出る爽やかで気持ちよさそうな渓流がのぞいています。 寄り道もほどほどに、細い山道を進み、ようやく峩々温泉です。

寄り道もほどほどに、細い山道を進み、ようやく峩々温泉です。 峩々温泉は、複数の旅館からなる温泉郷ではなく、こちらの「

峩々温泉は、複数の旅館からなる温泉郷ではなく、こちらの「 お宿の目の前がすぐに川になっていて、せせらぎと鳥のさえずりに癒やされます。

お宿の目の前がすぐに川になっていて、せせらぎと鳥のさえずりに癒やされます。 登山口も旅館の目の前にあるので、蔵王への登山、いつかチャレンジしてみたいですね。

登山口も旅館の目の前にあるので、蔵王への登山、いつかチャレンジしてみたいですね。 峩々温泉さんのすぐ先はもう蔵王町。御釜へ通じるエコーライン。

峩々温泉さんのすぐ先はもう蔵王町。御釜へ通じるエコーライン。 帰り道、じゃっぽの湯で一風呂浴びて、「

帰り道、じゃっぽの湯で一風呂浴びて、「 野菜の天ざる1200円。コストパフォーマンス高くて嬉しいです。お店のスタッフの皆さんも感じが良く、美味しくいただきました♪

野菜の天ざる1200円。コストパフォーマンス高くて嬉しいです。お店のスタッフの皆さんも感じが良く、美味しくいただきました♪ 土曜は天気も良かったのと、宮城県立図書館への返却物ついでに、前々から気になっていた「

土曜は天気も良かったのと、宮城県立図書館への返却物ついでに、前々から気になっていた「 本当はバラのシーズンに来たかったのですが、それでも気にせずどんな場所かチェックしにGOです。

本当はバラのシーズンに来たかったのですが、それでも気にせずどんな場所かチェックしにGOです。 入り口をくぐり、チケット(大人500円)を購入してマップを見ると、想像していたより広そうです…。午前中に10km以上歩いていたので、これ以上歩くつもりではなかったですが、、、それでもやはり気にせずGO! 梅雨入り直前という感じでしたが、こちらの紫陽花は結構しっかり咲いていました。

入り口をくぐり、チケット(大人500円)を購入してマップを見ると、想像していたより広そうです…。午前中に10km以上歩いていたので、これ以上歩くつもりではなかったですが、、、それでもやはり気にせずGO! 梅雨入り直前という感じでしたが、こちらの紫陽花は結構しっかり咲いていました。 紫陽花は梅雨の鬱々とした気持ちを和ませてくれる花ですよね。

紫陽花は梅雨の鬱々とした気持ちを和ませてくれる花ですよね。

まだまだ、蕾や小さな紫陽花も多かったので、紫陽花の本シーズンは相当綺麗なんじゃないかと思います。

まだまだ、蕾や小さな紫陽花も多かったので、紫陽花の本シーズンは相当綺麗なんじゃないかと思います。 ちなみに、紫陽花の花言葉は「辛抱強い愛情」「一家団欒」「家族の結びつき」とのこと^^

ちなみに、紫陽花の花言葉は「辛抱強い愛情」「一家団欒」「家族の結びつき」とのこと^^ こちらは何の花でしょうか。紫陽花に混じって咲いています。

こちらは何の花でしょうか。紫陽花に混じって咲いています。 園内を左手周りで大外からぐるっと回り込んで広場に到着です。

園内を左手周りで大外からぐるっと回り込んで広場に到着です。 広場では、良い意味で期待を裏切られ、まだバラが何とか楽しめる状態で咲いていてくれました★

広場では、良い意味で期待を裏切られ、まだバラが何とか楽しめる状態で咲いていてくれました★

アーチ毎に違う種類のバラが咲いており、彩どりも香りも流石という感じ。こちらもシーズン盛りだったらさぞ素晴らしい景色が広がることが想像に難くありません。

アーチ毎に違う種類のバラが咲いており、彩どりも香りも流石という感じ。こちらもシーズン盛りだったらさぞ素晴らしい景色が広がることが想像に難くありません。

足元にも可愛い花が沢山咲いています。

足元にも可愛い花が沢山咲いています。 こちらは花馬車。ブタさんがこっそりのぞいています。

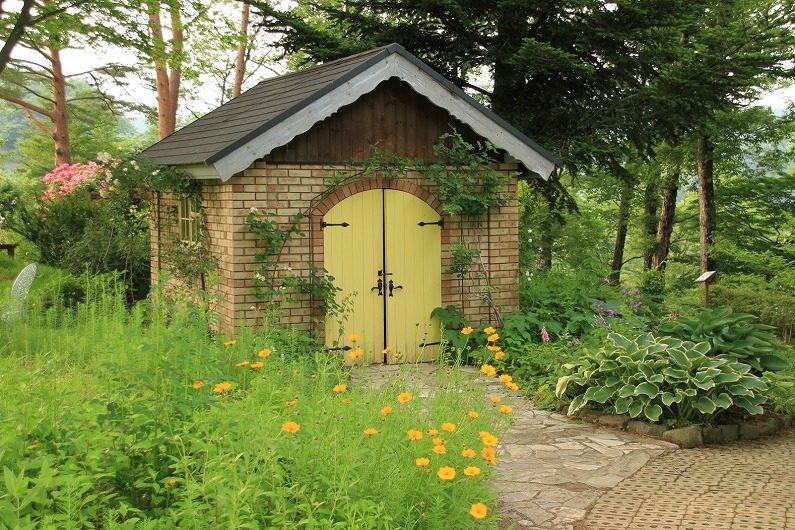

こちらは花馬車。ブタさんがこっそりのぞいています。 洋風カントリー調?の可愛らしい建物やオブジェも点在しています。

洋風カントリー調?の可愛らしい建物やオブジェも点在しています。

園内を訪れたのが16時過ぎだったので、だんだんと日が暮れてきました。

園内を訪れたのが16時過ぎだったので、だんだんと日が暮れてきました。 広場で遭遇したワンちゃん。飼い主が見当たりませんが、こちらの主でしょうか?

広場で遭遇したワンちゃん。飼い主が見当たりませんが、こちらの主でしょうか? 園内から七北田ダムを眺め

園内から七北田ダムを眺め 湖畔の輝きを背に帰路に着きました。

湖畔の輝きを背に帰路に着きました。 仙台港方面から七ヶ浜町の半島へ入るとすぐに車が多数駐車している海岸(菖蒲田海水浴場)があります。出来たばかりのような防波堤が真っ白で眩しいです。

仙台港方面から七ヶ浜町の半島へ入るとすぐに車が多数駐車している海岸(菖蒲田海水浴場)があります。出来たばかりのような防波堤が真っ白で眩しいです。 登ってみると、すでに海岸で海を楽しんでいる人達がちらほら。

登ってみると、すでに海岸で海を楽しんでいる人達がちらほら。 菖蒲田海水浴場は、今年、震災後初の本格フルオープンということで、花火大会などの催し物も目白押しとのことです。夏が楽しみですね!

菖蒲田海水浴場は、今年、震災後初の本格フルオープンということで、花火大会などの催し物も目白押しとのことです。夏が楽しみですね! ちなみに、菖蒲田海水浴場は、東北地方で初の海水浴場かつ、宮城県内では最も利用客の多い海水浴場なのだそうです。ということは、本格オープンを待ちわびている人も多いのではないでしょうか。

ちなみに、菖蒲田海水浴場は、東北地方で初の海水浴場かつ、宮城県内では最も利用客の多い海水浴場なのだそうです。ということは、本格オープンを待ちわびている人も多いのではないでしょうか。 海水浴場を後に先へ進むと、半島の先端に突き当たり、うみの駅(

海水浴場を後に先へ進むと、半島の先端に突き当たり、うみの駅( 近場の漁港などをさらっと散歩。震災時に流されてしまった後の整備や新しい建物の工事などが着々と進んでいます。

近場の漁港などをさらっと散歩。震災時に流されてしまった後の整備や新しい建物の工事などが着々と進んでいます。 うみの駅から北に少し行くと少し高台に登ってきました。

うみの駅から北に少し行くと少し高台に登ってきました。 吉田浜貝塚。

吉田浜貝塚。 眺洋台から松島湾をのぞくと、ヨットが気持ちよさそうに泳いでいます。

眺洋台から松島湾をのぞくと、ヨットが気持ちよさそうに泳いでいます。 眺洋台の近くに何やら砂浜へと向かうであろう小路を発見。(写真は帰り道のものですが^^;)

眺洋台の近くに何やら砂浜へと向かうであろう小路を発見。(写真は帰り道のものですが^^;) こちらが吉田浜。

こちらが吉田浜。 砂浜をざくざくと踏みしめる感触が何とも気持ち良いです。炭火のあともありましたが、こちらでBBQなど出来たら楽しそうですね。

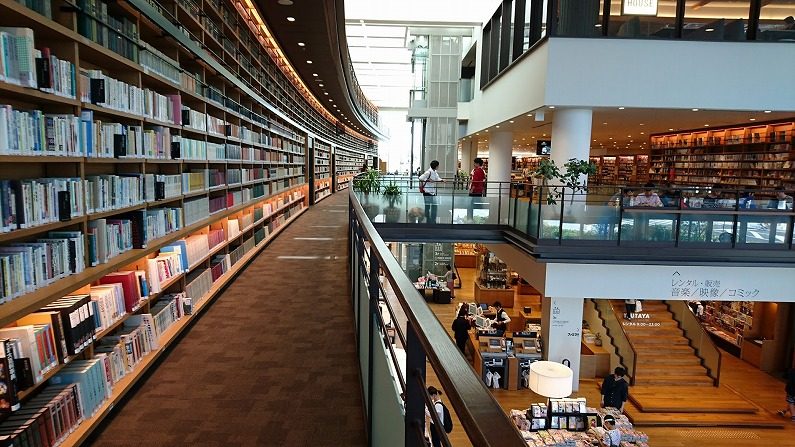

砂浜をざくざくと踏みしめる感触が何とも気持ち良いです。炭火のあともありましたが、こちらでBBQなど出来たら楽しそうですね。 七ヶ浜の半島を一周して、多賀城市へ。こちらはTSUTAYA図書館の3館目となる

七ヶ浜の半島を一周して、多賀城市へ。こちらはTSUTAYA図書館の3館目となる ツタヤならではの賑わい感と、図書館の知的で静謐な空間がうまく溶け込んでいます。※普通の図書館に比べると遥かにワイワイしていますが(笑)

ツタヤならではの賑わい感と、図書館の知的で静謐な空間がうまく溶け込んでいます。※普通の図書館に比べると遥かにワイワイしていますが(笑) 続いて、

続いて、 企画展として「漢字三千年-漢字の歴史と美-」が開催中で、こちらも是非拝見したいところなのですが、、、本日は時間の都合上スルーしまして、無料エリアとして公開されている「今野家住宅」を拝観。

企画展として「漢字三千年-漢字の歴史と美-」が開催中で、こちらも是非拝見したいところなのですが、、、本日は時間の都合上スルーしまして、無料エリアとして公開されている「今野家住宅」を拝観。 石巻市にあった地域の責任者(肝入り)の住宅を移築したものとのことです。

石巻市にあった地域の責任者(肝入り)の住宅を移築したものとのことです。 さらにずんずん進みまして、多賀城跡へ。本日は「多賀城あやめまつり」が開催中で、人も賑わっておりました。

さらにずんずん進みまして、多賀城跡へ。本日は「多賀城あやめまつり」が開催中で、人も賑わっておりました。 暑さのせいか、あやめに元気がありませんが、それでも綺麗ですね。

暑さのせいか、あやめに元気がありませんが、それでも綺麗ですね。

多賀城跡、もっとこじんまりしたものかと思っていたら、以外にも規模が大きくてびっくりしました。流石は陸奥国府・鎮守府です。その広さ約1km四方とのこと。今日は想定以上に歩くことに。。。

多賀城跡、もっとこじんまりしたものかと思っていたら、以外にも規模が大きくてびっくりしました。流石は陸奥国府・鎮守府です。その広さ約1km四方とのこと。今日は想定以上に歩くことに。。。 外郭南門跡(正門)から多賀城跡への道。こちら、ズームしての写真ですが、あの先まで歩くかと思うと遠く見えます。

外郭南門跡(正門)から多賀城跡への道。こちら、ズームしての写真ですが、あの先まで歩くかと思うと遠く見えます。 まだまだ先です。

まだまだ先です。 やっと政庁まで到着。

やっと政庁まで到着。 石敷きの広場。

石敷きの広場。 こちらが多賀城跡です。到着!!本日のぶらり旅の締め括り!何だか言い知れぬ達成感がありますね!!

こちらが多賀城跡です。到着!!本日のぶらり旅の締め括り!何だか言い知れぬ達成感がありますね!! さて、帰りましょう。。

さて、帰りましょう。。